スタッフブログ

耐火建築物と準耐火建築物の違いとは?必要な性能とメリット・デメリットを解説

都心部でよく見かける防火地域や準防火地域。これらのエリアでは、耐火建築物や準耐火建築物を建てることが法律で義務付けられています。こうした建物は、火災に強い建物であることは想像できますが、具体的にどのような違いがあり、地域によって特別に必要とされるのでしょうか?

この記事では、耐火建築物と準耐火建築物の具体的な違いを詳しく解説します。さらに、それぞれの建物を建てる際のメリット・デメリットもご紹介。防火地域や準防火地域でマイ

ホームをご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

耐火建築物と準耐火建築物の基礎知識

防火規制区域に家を建てるには、「耐火建築物」または「準耐火建築物」といった建物であることが求められます。これらはどのような性能を持った建物なのでしょうか。

耐火建築物とは?

耐火建築物とは、主要構造部(柱、梁、壁、床、屋根、階段など、建物を支える重要な部分)が火災によっても容易に崩壊せず、火災が他の部分や隣接する建物に延焼するのを防ぐ性能を持つ建築物のことを指します。具体的には、建築基準法によって定められた耐火性能基準を満たす必要があり、火災発生時に一定時間、建物が倒壊せず、かつ延焼を防止する能力が求められます。

この「主要構造部が火災によっても一定時間、崩壊せずに周囲への延焼を防ぐ性能」を持つ部分を耐火構造と呼びます。耐火構造とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段など、建物の個々の主要構造部が、通常の火災が終わるまでの間(30分~3時間など、部位や階数で異なる)、構造耐力上支障がないと認められた、国土交通大臣が定める技術基準に適合するか、大臣認定を受けた構造のことです。つまり、耐火構造は個々の部材や構造部分が持つ防火性能の基準であり、耐火建築物であるための必須条件となります。

この性能は、建物の規模や用途、立地する地域によって詳細な基準が定められており、市街地での大規模建築物(マンションなど)や多数の人が利用する施設などに義務付けられています。

準耐火建築物とは?

準耐火建築物とは、耐火建築物に準ずる耐火性能を持つ建築物のことを指します。主要構造部が、火災による加熱に対して一定時間、構造耐力上支障のないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるか、認定を受けたものとされています。

この「主要構造部が火災に対して一定の性能を持つ構造」は、準耐火構造と呼ばれます。通常の火災の火熱に対し、30分~45分(部位や仕様によって異なる)にわたり、構造耐力上支障がないと認められた構造がこれに該当します。

耐火建築物ほどの厳格な性能は求められませんが、それでも火災発生時の延焼を抑制し、避難時間を確保するための重要な役割を果たします。市街地の中でも、比較的規模の小さい建物や、延焼の危険性が低いと判断される地域などに適用されることがあります。

防火構造との違いを整理

耐火建築物や準耐火建築物と混同されやすいものに「防火構造」があります。火災が起きた際に、建物から周囲への延焼を防ぐための性能で、建物の外壁や軒裏など、火が燃え広がりやすい部分に、一定の防火性能を持たせた構造のことです。これは、あくまで建物の「部分」に求められる性能であり、建物全体の倒壊を防いだり、安全に避難できることを目的とした耐火建築物や準耐火建築物とはその目的も対象範囲も異なります。

具体的には、耐火建築物や準耐火建築物が「主要構造部全体の火災に対する耐性」を示すのに対し、防火構造は「外部からの火炎に対する延焼防止」を目的としています。つまり、防火構造は耐火建築物や準耐火建築物の一部として、あるいは単独で、延焼防止のための対策として適用されるものです。

耐火建築物と準耐火建築物の違い

耐火建築物と準耐火建築物には、どのような違いがあるのか、詳しく解説します。

技術的基準の違い

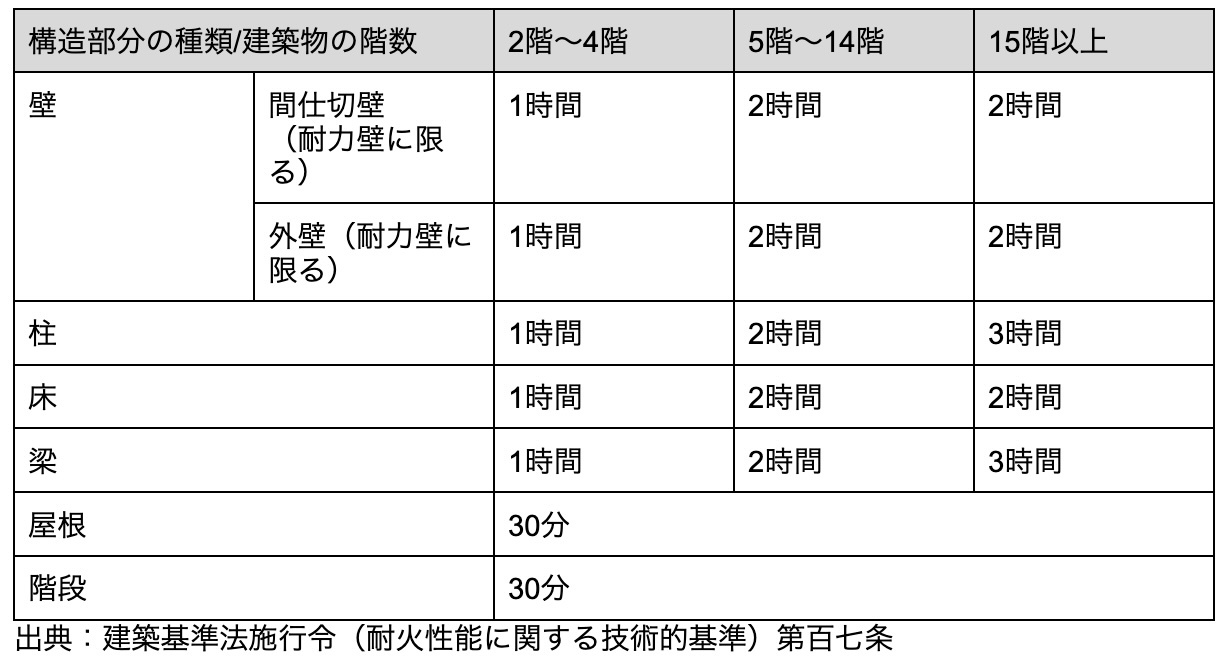

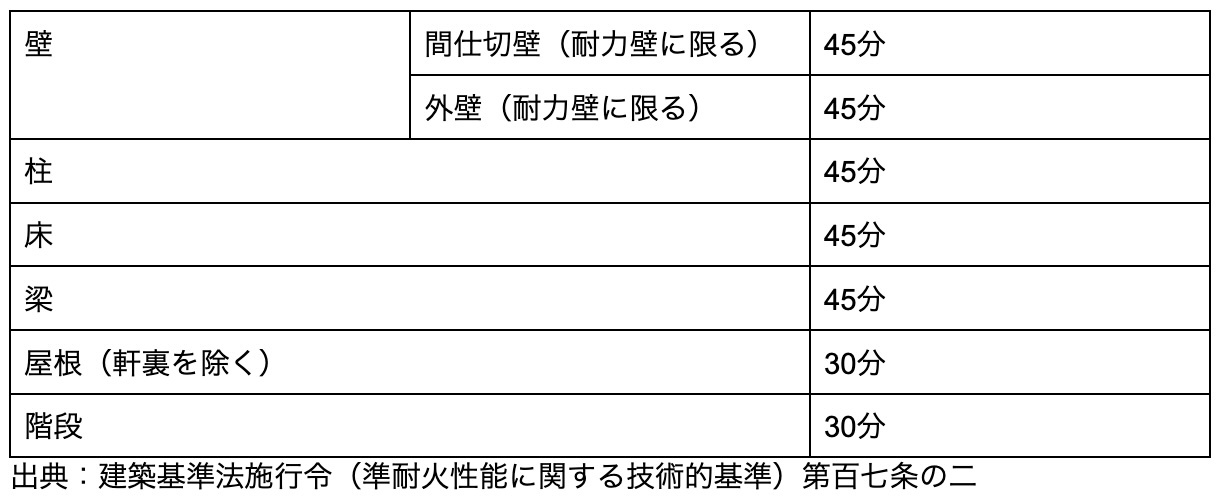

耐火建築物と準耐火建築物では、火災発生時に求められる耐火性能の基準と、その性能が持続する時間に明確な違いがあります。これらの基準は、建築基準法に基づき、構造部分、階数、および火災の発生源(通常の火災か、屋内側からの火災か)によって細かく定められています。

具体的な耐火性能の基準時間は、建物の構造や部位によって細かく規定されています。以下に、一般的な主要構造部における耐火性能の基準時間の違いをまとめました。

■耐火建築物

■準耐火建築物

ただし、上記の時間はあくまで一般的な目安であり、建物の規模、階数、用途、地域の指定(防火地域、準防火地域など)によって、より詳細な基準が適用されます。例えば、高さ31mを超える建築物や、特定避難経路を構成する部分などでは、さらに厳しい耐火時間が要求されることがあります。

性能の違い

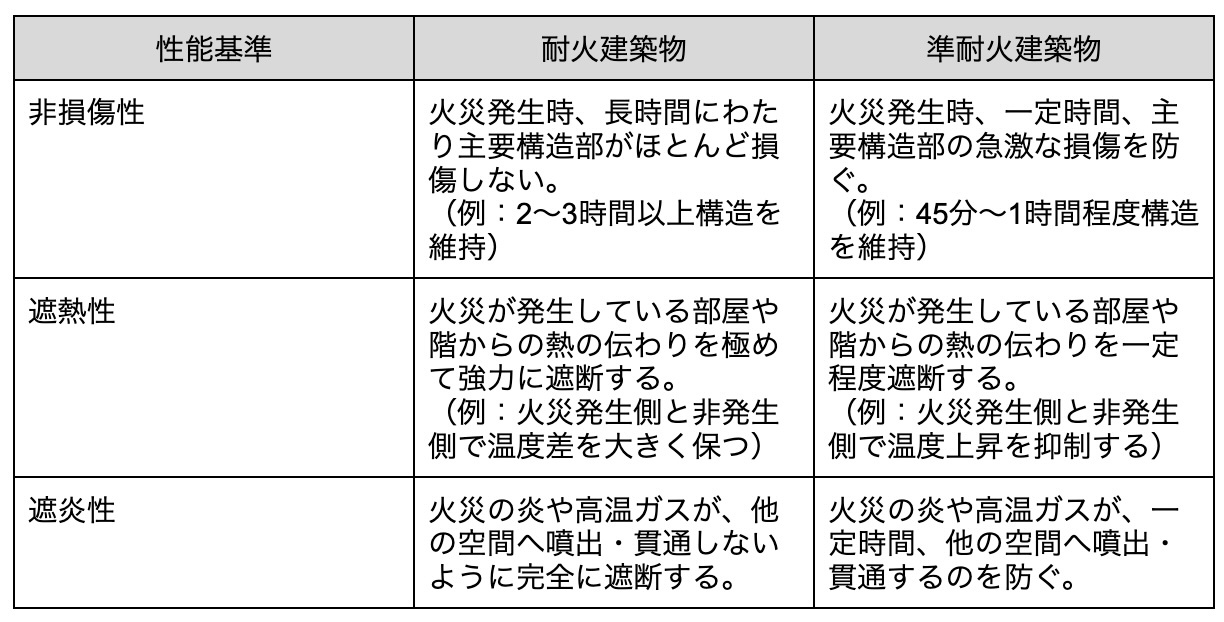

耐火建築物と準耐火建築物の性能を比較すると、もっとも大きな違いは火災に対する防御力の高さと、その効果がどれくらい続くか(持続性)にあります。具体的には、「非損傷性」「遮熱性」「遮炎性」という3つの基準で、それぞれの建物がクリアすべきレベルが異なります。

■非損傷性

非損傷性とは、火災が発生した際に、建物の主要な部分が強度を保てないほど壊れないことをいいます。具体的には、柱や梁、壁などが火災の熱によって変形したり、ひび割れたり、座屈したりして、建物全体の重さを支えられなくなるのを防ぐ性能のことです。耐火建築物には、この非損傷性が長時間にわたって求められます。これは、建物の全壊を防ぐ上で最も重要な性能基準の一つとなります。

■遮熱性

遮熱性とは、火災が発生している側から、火災の発生していない側へ熱が伝わるのを防ぐ性能のことです。これにより、火災中の室内の温度上昇が隣接する空間や他の階へ伝わりにくくなり、避難経路を確保しやすくなるほか、火災が拡大するのを遅らせる効果もあります。例えば、耐火壁が十分な遮熱性を持っていれば、隣室が燃えていても、避難する人が安全に通行できる時間を確保できます。

■遮炎性

遮炎性は、火災の炎や高温ガスが、火災が発生している側から、火災の発生していない側へ貫通・噴出するのを防ぐ性能です。これにより、炎や煙が他の部屋やフロアへ直接広がることを防ぎ、延焼拡大を抑制します。遮炎性の高い扉や窓、壁などは、火災の初期段階で炎や煙の侵入を防ぎ、避難時間を確保する上で非常に重要となります。

上記の性能を耐火建築物と準耐火建築物で比較すると、以下のようになります。

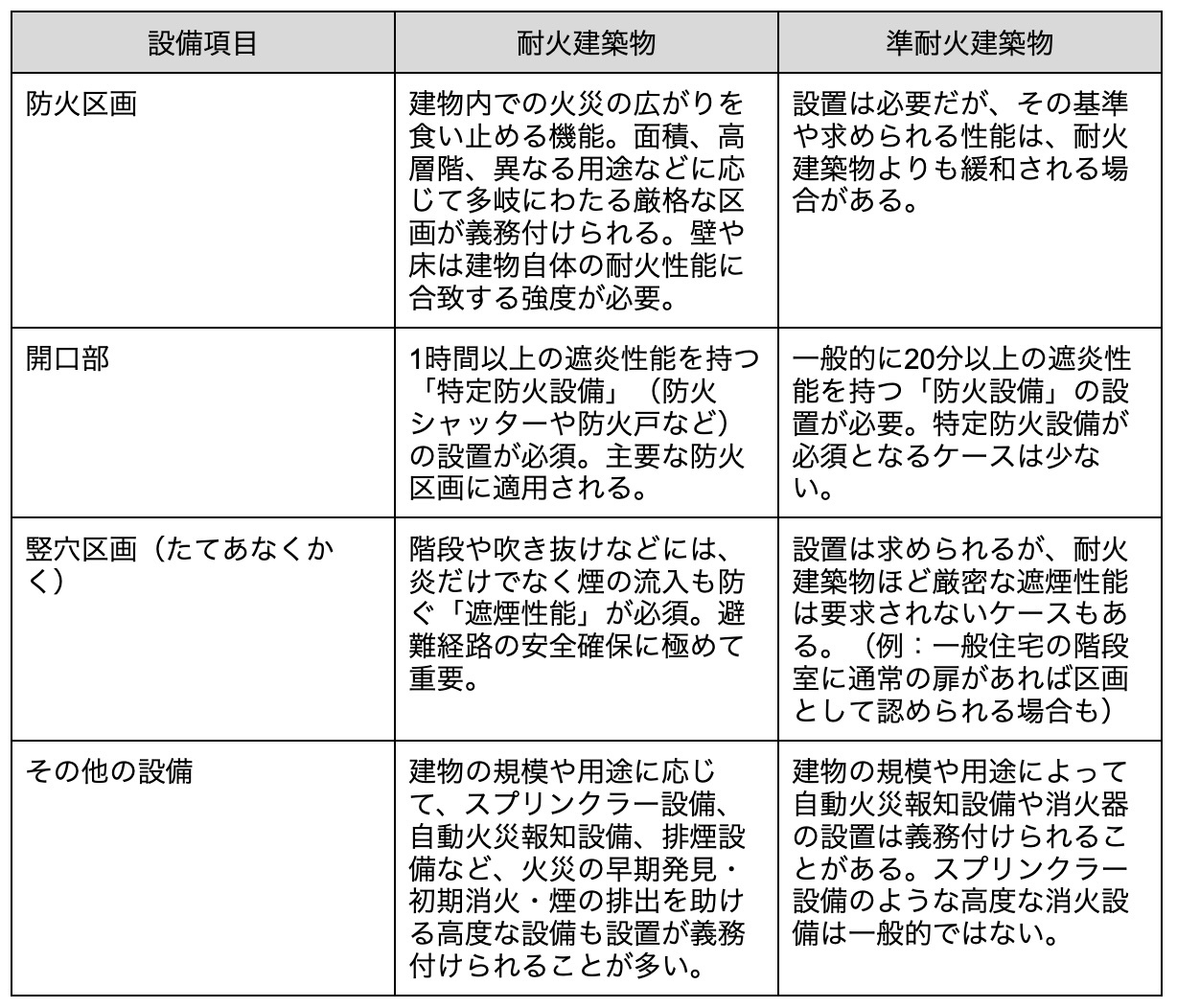

設備面の違い

耐火建築物と準耐火建築物では、火災時の安全確保のために設置が義務付けられている設備が大きく異なります。これは、それぞれの建物に求められる火災に対する「防御レベル」の違いを反映しています。

防火地域と準防火地域の定義

耐火建築物や準耐火建築物にする必要があるかどうかは、建物を建てる場所が「防火地域」と「準防火地域」のどちらに指定されているかで決まります。これらの地域は、都市における火災の発生や延焼を防ぐ上で、特に重要な役割を担っています。

それぞれの地域がどんな場所で、そこでどのような建物の基準が求められるのか、詳しく見ていきましょう。

防火区域

防火地域は、都市計画法によって定められる区域の一つで、市街地の中でも特に火災の危険性が高く、建物が密集している場所に指定されます。具体的には、商業地域や駅前、幹線道路沿いなど、建物がぎっしり立ち並び、万が一火災が発生した場合に甚大な被害が予想される場所がこれに該当します。

この地域で建物を建築するときは、火災の延焼を徹底的に防ぎ、被害が広範囲に及ぶのを食い止めるため、建築基準法によって非常に厳しい制限が設けられています。

この地域には、原則として耐火建築物しか建てられません。ただし、延べ床面積が50m²以下で、かつ2階建て以下の建物であれば、特例として準耐火建築物とすることも可能です。これは、小規模な建物であれば、火災時の影響が限定的だと判断されるためです。しかし、この場合でも、屋根や外壁の一部には防火性能が求められます。

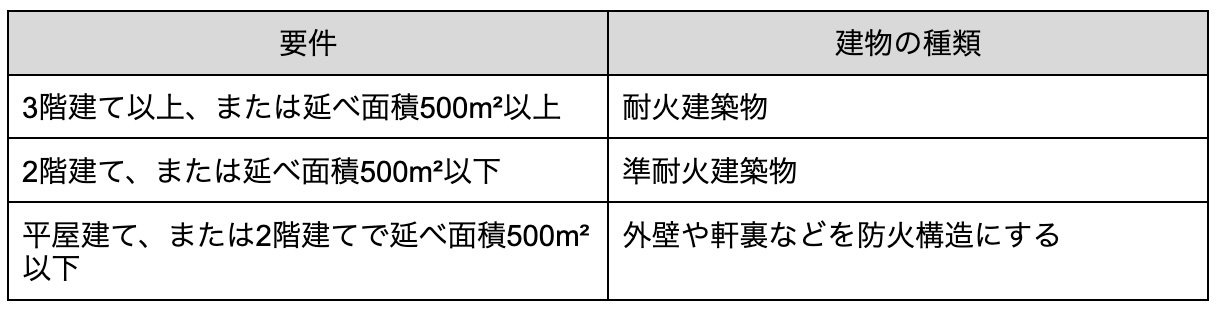

準防火地域

準防火地域も防火地域と同様に、都市計画法で定められた地域です。防火地域に比べて火災の危険性が比較的低いものの、延焼の恐れがある市街地に指定されます。具体的には、防火地域の外側に広がる住宅地や、主要な道路から少し奥まった場所などが該当します。

この地域で建物を建築する際は、火事の延焼を抑制し、安全に避難できる道路を確保することを目的として、建物の規模(階数や延べ床面積)によって異なる建築制限が適用されます。

耐火建築物・準耐火建築物のメリットとデメリット

防火地域や準防火地域に建物を建てる場合、耐火建築物や準耐火建築物とすることが義務付けられていますが、これにはそれぞれメリットとデメリットがあります。

メリット

・安全を守れる

最大のメリットは、火災発生時の安全性が高まることです。火災に強い構造や設備により、建物が燃え落ちるリスクや、隣家への延焼リスクが大幅に低減されます。これにより、人命と財産を守ることに繋がります。

・火災保険の割引がある

火災に対する安全性が高いため、通常の木造住宅などに比べて火災保険料が安くなる傾向にあります。長期的に見れば、ランニングコストの削減に繋がることも。

・資産価値向上

火災に強く、安全性の高い建物は、将来売却する際にも高い評価を受けやすく、資産価値の維持・向上に貢献します。

デメリット

・建築コストの増加

耐火・準耐火建築物にするためには、高価な耐火建材の使用や、複雑な工法、高度な防火設備の設置が必要となるため、一般的な木造住宅に比べて建築コストが割高になります。

・設計・意匠の自由度が低い

耐火性能を確保するために、使用できる建材や設計に一定の制限が生じることがあります。例えば、木材の露出が制限されたり、窓やドアの種類が制限される場合があります。

・リフォームの難易度が上がる

将来的にリフォームやリノベーションを行う際にも、耐火性能を損なわないようにするため、使用できる材料や工法に制限がかかることがあります。費用も高くなる可能性があります。

テクノストラクチャーはデメリットをカバーできる耐火建築物

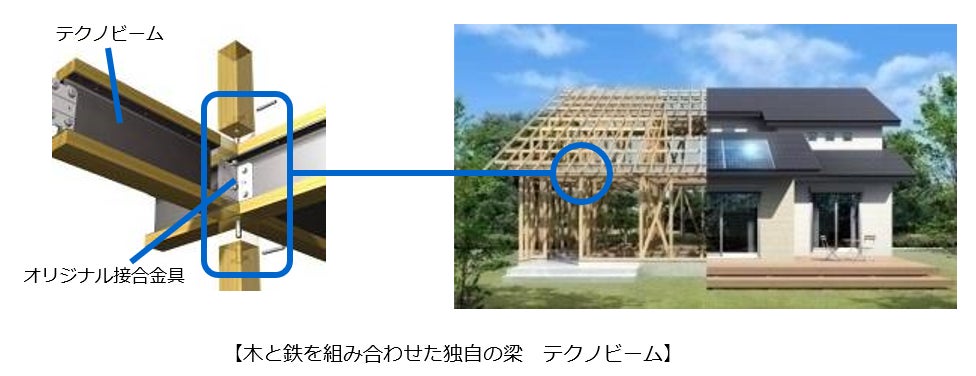

パナソニックのテクノストラクチャー工法は、これまでの常識を覆す画期的な「木造耐火建築物」を実現します。木と鉄を組み合わせた独自の構造体により、これまで木造建築では難しかった防火地域での建築を可能にし、高い耐火性能とコスト効率を両立します。

この工法の最大の特長は、木と鉄を組み合わせた独自の構造体にあります。主要材料に木材を使用しつつ、テクノビームと呼ばれる鉄骨と木の複合梁を用いることで、従来の木造建築では困難だった木造耐火建築物を実現しました。これにより、防火地域や準防火地域といった厳しい規制がある場所でも、木造の温もりと高い安全性を兼ね備えた住まいを建てられます。

テクノストラクチャー工法は、従来の鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)に比べて建築コストを抑えられる点も大きな魅力です。主要材料が木材であるため、材料費や施工費を効率化しながら、耐火性能を確保します。これにより、予算に制約がある方でも、安心して暮らせる耐火・準耐火建築を実現できます。

また、大型クレーンなどでの搬入が不要なケースが多く、敷地が限られる都心部の狭小地でも効率的に建築可能です。これは、都市部での住まいづくりにおいて、より現実的な選択肢となり、限られた空間を最大限に活かした住まいを実現します。

テクノストラクチャー工法は、リフォームやリノベーションの自由度が非常に高いことも特筆すべきメリットです。一般的な壁式構造とは異なり、将来的な家族構成やライフスタイルの変化に合わせて、間取りの大胆な変更や大規模な改修が容易に行えます。構造的な制約が少ないため、長期にわたって住み続けるマイホームにとって、変化に柔軟に対応できる点は非常に有利な特徴と言えるでしょう。

東京・神奈川を中心に新築を手がける旭ハウジングでは、このテクノストラクチャー工法を積極的に採用しています。テクノストラクチャー工法では、一般的な木造軸組工法で使われる木の梁の代わりに、軽量なH形鋼を木材で挟み込んだ「テクノビーム」を採用。この独自の複合梁のおかげで、従来の木材だけでは実現が難しかった広い空間や大きな窓を可能にし、より自由な設計を実現します。都心の狭小地においても、開放的な大開口やダイナミックな吹き抜けを設けることができ、お客様の理想とするマイホーム建築が叶います。

木造で耐火建築物をご検討中なら、ぜひ一度、旭ハウジングにご相談ください。

▼資料請求やお問合せはこちら▼

https://www.asahi-h.co.jp/contact