スタッフブログ

【東京の耐火建築ガイド】新たな防火規制から木造住宅の事例までを徹底解説

東京都内でマイホームの建築を検討されている方なら、きっと「耐火建築物」や「防火地域」といった言葉を目にされたことがあるでしょう。しかし、「具体的にどんな建物なのか」「自分の希望する地域は対象なのか」といった疑問をお持ちの方も少なくないはずです。

この記事では、そんな疑問を解消するため、耐火建築物の基礎知識から、東京都独自の防火規制までを分かりやすく解説します。さらに、近年注目を集める「木造耐火建築物」がどのようなものか、そして実際にどんな家が建てられるのかを、魅力的な事例を交えてご紹介します。

耐火建築物の基本

「耐火建築物」とは、火事が起きた時に、建物が燃え落ちたり、隣の建物に火が燃え移ったりするのを、一定時間食い止めることができるように作られた、特に火事に強い建物のことです。

耐火建築物と認められるには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。

1.主要構造部(柱、梁、床、壁、屋根、階段など、建物を支える大事な部分)が「耐火構造」になっていること。

2.火が燃え移る可能性のある窓やドアなどの「開口部」に、火を遮る「防火設備」(防火戸など)が設置されていること。

耐火建築物が必要な主な理由は、以下の3点です。

1.人命の保護

火災発生時に、建物がすぐに倒壊するのを防ぎ、中にいる人々が安全に避難するための時間を確保します。

2.財産の保全

火災による建物の損壊を最小限に抑え、所有者の経済的な損失を軽減します。

3.延焼の防止

周囲の建物への火の広がりを防ぎ、地域全体の被害を食い止める役割を果たします。特に、建物が密集する都市部や、病院、学校、ホテルといった多くの人が利用する施設では、耐火建築物にすることが法律で義務付けられています。

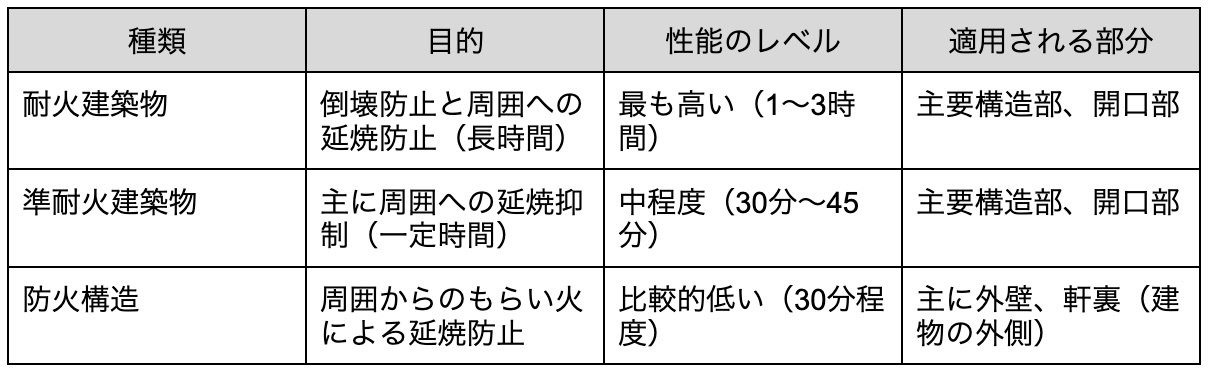

耐火建築物・準耐火建築物・防火構造の違いとは

耐火建築物のほかに、準耐火建築物、防火構造といった建物もあります。これらはいずれも建物の火災に対する強さを示す基準であり、建築基準法によって、建物の用途や規模、建てる場所(防火地域や準防火地域など)に応じて、満たすべき性能が定められています。

耐火建築物

耐火建築物は、火災が発生した際に、建物の倒壊を防ぎ、かつ周囲への延焼を長時間防ぐことを目的とした建物です。大規模なビルや病院、学校など、多くの人が利用する建物や、都市部の防火地域に多く採用されています。

具体的には、主要構造部(柱、梁、床、壁、屋根、階段など)に、1時間~3時間の耐火性能が求められます。

準耐火建築物

準耐火建築物は、火災が発生した際に、主に周囲への延焼を防ぐことを目的とした建物です。耐火建築物ほどの倒壊防止性能は求められませんが、一般の建物より高い防火性能を持っています。中規模の建物や、都市計画で定められた準防火地域で多く採用されています。

具体的には、主要構造部に30分〜45分程度の耐火性能が求められます。

防火構造

防火構造は、建物の周囲で火災が発生した際に、その火が建物に燃え移るのを防ぐことを目的としています。もらい火から自分の建物を守るための構造で、建物内部で発生した火災に対しては、比較的弱いとされています。この構造は、比較的規模の小さい建物や、準防火地域内の木造住宅などで多く採用されています。

外壁や軒裏の建材には、30分程度の延焼を抑制する性能が求められます。

「耐火建築物」「準耐火建築物」「防火構造」の特徴をまとめると、以下のようになります。

東京都の防火規制を知ろう

東京都内で理想のマイホームを計画する際、「防火地域」や「準防火地域」といった耳慣れない言葉を聞いて戸惑うかもしれません。なぜ、私たちの住まいづくりには、このような厳格なルールが設けられているのでしょうか。

「防火地域」「準防火地域」とは何か?

「防火地域」と「準防火地域」は、都市計画法に基づいて指定されるエリアです。火災が発生した際に延焼を防止し、都市全体の被害を最小限に抑えることを目的としています。そして、これらの地域内で建物を建築する際には、建築基準法によって定められた、より厳しい防火性能が求められることになります。これは、火災から人々の命と財産を守り、安全な街づくりを進めるための重要な規制です。

防火地域

防火地域は、都市部で最も火災の危険性が高く、厳重な防火対策が求められる地域です。主に、以下のような場所が指定されます。

・駅前や繁華街、商業地域など、建物が特に密集している場所

・幹線道路沿いなど、火災が広範囲に延焼する恐れのある地域

防火地域内で建物を建てる際は、原則としてすべての建築物を「耐火建築物」または「準耐火建築物」にしなければなりません。

準防火地域

準防火地域は、防火地域に次いで火災の危険性があり、一定の防火対策が必要とされるエリアです。防火地域ほどの厳しさではないものの、ある程度の防火性能が求められます。主に、以下のような場所が指定されます。

・防火地域に隣接する地域

・建物が比較的密集している住宅地

準防火地域での建築においては、建物の規模によって求められる性能が変わります。3階建て以上、または延べ床面積が500㎡を超える建物は、原則として「準耐火建築物」以上としなければなりません。一方、2階建て以下で延べ床面積500㎡以下の建物であれば、防火構造を採用する必要があります。

東京都独自の「新たな防火規制区域」について

東京都の「新たな防火規制区域」は、大規模な震災時に発生する火災から都民の生命と財産を守るため、特に火災危険度が高いと判断される地域に指定される、東京都独自の防火規制です。

首都東京は、人口が集中し建物が極めて高密度に林立しているため、ひとたび火災が発生すると、瞬く間に隣接する建物へと延焼し、大規模な都市型大火災へと発展するリスクを常に抱えています。このため、リスクが高いと判断される地域には、より厳しい建築物の防火性能が求められるのです。

●規制の内容

この制度で最も重要な点は、原則として、すべての建物を「準耐火建築物」以上としなければならないという規制です。これは従来の「準防火地域」よりも厳しく、これまで認められていた木造住宅や、外壁などが防火構造(火災に強い素材で覆われた壁など)の建物は、原則として建築が認められなくなりました。

●対象区域

規制が適用されるのは、東京都知事が指定した特定の地域です。具体的には、都が定める「東京都防災都市づくり推進計画」の中で、特に木造住宅が密集し、災害時の危険性が高いとされている「整備地域」が主な対象です。また、地震発生時の建物倒壊や火災の危険度が極めて高いと判断される地域も指定されています。

具体的にどの地域が対象となるのかは、建築予定地の自治体ホームページや都市計画図などでご確認ください。

防火規制区域内に家を建てるメリット・デメリット

東京都内で家を建てる際、防火地域や準防火地域、さらには都独自の防火規制区域といった言葉を耳にするでしょう。これらの防火規制区域内での建築は、一般的な地域とは異なる特性を持つため、事前にメリットとデメリットを把握しておくことが重要です。

メリット

防火規制区域内で家を建てることは、単に火災に強い家になるだけでなく、特定の条件下で建築上のメリットを受けられる場合があります。

・建ぺい率の緩和

防火地域で耐火建築物として家を建てる場合、建ぺい率が10%緩和されることがあります。建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合のことで、この緩和により、より広い建築面積の建物を建てられる可能性があります。これは、敷地に対してより大きな家や、庭を小さくして建物を大きくしたい場合に有利に働きます。

・容積率や高さ制限の緩和(特定の地域)

特に駅前や主要道路沿いの商業地域など、防火地域に指定されているエリアでは、建ぺい率だけでなく、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)や高さ制限も緩和される場合もあります。これは、都市の土地利用を効率化し、高層化を促進する目的があります。

結果として、より多くの床面積を持つ、より高い建物を建てられる可能性が高まります。例えば1階~2階を事務所として貸し出し、3階~5階を自宅にするなど、土地の有効活用につながるでしょう。

・火災保険料の割引

防火規制区域内で建てられる建物は、耐火性能が高いため、火災発生時の損害リスクが低いと評価されます。このため、多くの損害保険会社が提供する火災保険において、保険料の割引が適用されることが一般的です。長期的に見れば、この保険料の割引は家計の負担軽減につながる大きなメリットとなります。

デメリット

一方で、防火規制区域内での建築には、いくつかデメリットもあります。

・建築費用が高くなる傾向

防火規制区域内では、建築基準法や各自治体の条例に基づき、高い防火性能を持つ建材や工法の採用が義務付けられます。例えば、主要構造部に耐火構造や準耐火構造を採用したり、窓やドアに防火設備(防火戸、網入りガラスなど)を設置したりする必要があります。これらの特殊な建材や工法は、一般的なものに比べてコストが高くなる傾向があり、結果として総建築費用が増加することになります。

・使用できる建材やデザインの制限

防火性能を満たす必要性から、建物の外壁や屋根、開口部などにおいて、使用できる建材や部材に制限が生じます。例えば、外壁に木材を露出させるデザインや、大きな開口部を多用するデザインなど、希望するデザインが防火規制によって実現できない場合があります。これにより、設計の自由度が一部制約される可能性があります。

・工事期間が長くなる可能性

特殊な工法や建材の採用、詳細な防火設計や検査などが必要となるため、一般的な木造住宅と比較して工事期間が長くなる傾向があります。

東京都でも可能!注目される「木造耐火建築」

防火規制区域内では、従来の木造住宅では建築が難しいとされてきましたが、実は工法によっては木造でも耐火建築物が建設できるのです。

木造でも耐火建築物は実現可能

パナソニックの「テクノストラクチャー工法」は、木造でありながら国土交通大臣の「耐火建築物」認定を受けています。この認定により、これまで木造での建築が難しかった防火地域や、より厳しい東京都独自の「新たな防火規制区域」でも、テクノストラクチャー工法を用いた建物を建てられるようになりました。

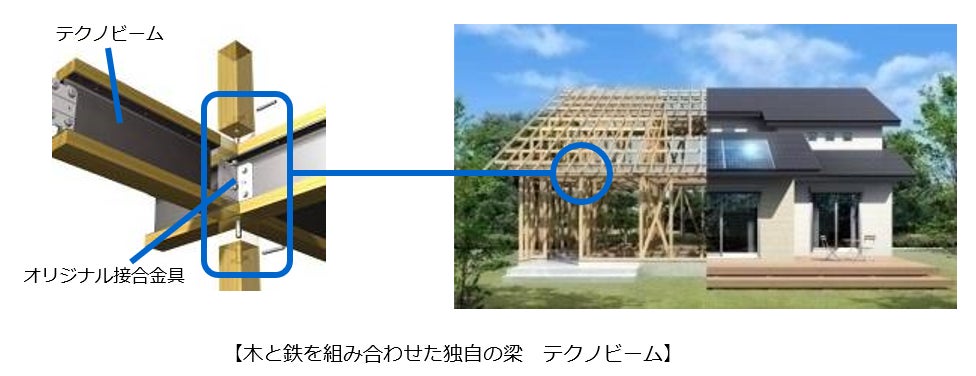

テクノストラクチャー工法は、木材の温かみや柔軟性と、鉄の強度や安定性を組み合わせた、独自のハイブリッド構造が特徴です。一般的な木造軸組工法で使われる木の梁の代わりに、軽量なH形鋼を木材で挟み込んだ「テクノビーム」を採用。この複合梁により、従来の木材だけでは難しかった広い空間や大きな窓を実現し、より自由な設計を可能にします。

さらに、建物の安全性は全棟で緻密な構造計算によって数値で確認され、一つ一つの建物が、その設計や地域の条件に対して十分な強度と安全性を備えていることが保証されます。

木造耐火建築を選ぶメリット

東京都で木造耐火建築を選ぶと、次のようなメリットが得られます。

・コストを抑えやすい

従来の耐火建築物は、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、SRC造が主流でした。しかし、木造はこれらの構造に比べて材料費が安く、工期も短縮できるため、人件費の削減にもつながります。

さらに、木材は鉄やコンクリートに比べて軽量なため、建物を支える基礎への負担が軽減されます。これにより、地盤改良や基礎工事の規模を抑えることが可能になり、全体的なコストダウンにつながります。

・木造ならではの快適性がある

木材が持つ調湿効果や断熱性能は、主に壁や床、天井といった広範囲に使われる部分で効果を発揮します。テクノストラクチャー工法ではこれらの部分に木材を多く使用するため、木材特有の温もりや香り、快適な室内環境を十分に維持できます。

・狭小地にも対応しやすい

木造建築の部材は比較的軽量なため、大型クレーンなどの大規模な重機が不要な場合が多くあります。これにより、前面道路が狭い敷地や、周辺の建物との間隔が少ない狭小地など、都市部の限られたスペースでも比較的スムーズに工事を進めることができます。

・土地探しの幅が広がる

木造耐火建築は、防火地域や準防火地域、そして東京都独自の「新たな防火規制区域」といった、これまで木造では建築が難しかった厳しい防火規制のある地域でも建築が可能です。つまり、駅前や商業地に近い利便性の高い土地など、これまで諦めていたエリアも土地購入の選択肢に入れることができるでしょう。

耐火建築の施工事例

ここでは、旭ハウジングがテクノストラクチャー工法で建てた、耐火建築物の事例をご紹介します。

大胆な吹き抜けが叶える、光と開放感あふれるリビング

この事例は、テクノストラクチャー工法だからこそ実現した、1階リビングからトップライトまで広がるワイドな吹き抜けが特徴です。従来の木造では難しかった大空間や大開口を可能にするこの工法の強みを最大限に活かし、光あふれる開放的なリビングが誕生しました。

天井の複数のトップライトと大きな窓からは自然光が降り注ぎ、空間全体を明るく照らします。柱や壁が少ない設計は、広々とした空間を演出し、家族が集まる理想的なリビングに。また、空間のアクセントとなる黒いアイアンの手すりが、モダンで洗練された印象を添えています。

▼事例はこちら

https://www.asahi-h.co.jp/works/429

2階リビング+2面バルコニーで採光◎

こちらのお住まいは、2階に配置した開放的なリビングが特徴です。特に注目なのが、2面に設けられたバルコニー。住宅が密集する立地でも、この設計により十分な自然光と心地よい風通しを確保し、明るくさわやかな居住空間を実現しています。

天井に見えるのは、木造ならではの温もりを感じさせる化粧梁です。木の質感は、日々の暮らしの中に安らぎを与えてくれます。

▼事例はこちら

https://www.asahi-h.co.jp/works/4175

東京都で安心・安全な家を建てるなら旭ハウジングへ

東京都の防火規制区域での家づくりは、利便性の高い立地や建ぺい率・容積率の緩和といったメリットがあります。しかし、同時に防火性能の確保が必要になります。パナソニックのテクノストラクチャー工法は、この課題を解決し、柔軟な家づくりを可能にする木造耐火建築物です。

数多くの新築を手がける旭ハウジングは、2023年テクノストラクチャー東京都住宅販売棟数No.1。テクノストラクチャー工法において豊富な実績があります。防火規制区域内で理想の住まいを実現したいとお考えでしたら、ぜひ一度、私たち旭ハウジングにご相談ください。お客様の夢を形にするお手伝いをさせていただきます。

▼資料請求やお問合せはこちら▼

https://www.asahi-h.co.jp/contact