スタッフブログ

【室内物干し】ホスクリーンとホシ姫サマを徹底比較!リフォームで付けるならどっち?

雨の日や花粉の季節だけでなく、年中部屋干しをする家庭が増えています。ところが、部屋干しをする際に、置き型の室内物干しを使うと部屋が狭くなったり、生活感が出てしまうのが気になるという方も多いようです。

そんなお悩みを解決してくれるのが、室内干しアイテムの2大ブランド、川口技研の「ホスクリーン」とパナソニックの「ホシ姫サマ」。どちらも天井に設置するタイプの室内物干しですが、それぞれに異なる特徴があります。

この記事では費用や使い勝手、デザインなど、両者の特徴を徹底比較し、後悔しない選び方のヒントをお伝えします。

1.バリエーション

ホスクリーンとホシ姫サマは、それぞれ豊富な商品バリエーションがあります。両者の各商品タイプを紹介します。

ホスクリーン

ホスクリーンは、用途や設置場所に応じた多様な商品展開が魅力で、4種類から選べるようになっています。窓枠付タイプや衣類掛けを兼ねたタイプもありますが、今回はホシ姫サマの同タイプの商品と比較するため、天井設置タイプのみを取り上げます。

・スポット型

天井に本体を取り付け、そこに2本のポールを装着し、竿を通して洗濯物を干します。使用しないときは竿とポールを取り外せるので、見た目がスッキリします。

・固定型

天井に固定して使うタイプ。インテリアの邪魔をしないスタイリッシュなデザインが特長です。ただし、一度取り付けたら場所を変えられません。

・昇降式(操作ヒモタイプ)

ヒモを引いて竿を上下させるタイプ。シンプルな操作で、手軽に昇降させられます。

・昇降式(操作棒タイプ)

操作棒をくるくる回して竿を上下させるタイプ。天井近くで洗濯物を干せば、洗濯物が邪魔にならず空間を有効活用できます。

画像引用:株式会社川口技研 ホスクリーンシリーズ

ホシ姫サマ

ホシ姫サマは、主に昇降機能に特化した商品を展開しています。使わない時は天井にすっきり収納できるので邪魔になりません。ラインナップは、3種類。壁付けタイプも1種類ありますが、今回はホスクリーンと比較しやすいよう、天井に設置するタイプのみを取り上げます。

・竿1本/手動

ヒモを引いて竿を昇降させるタイプ。電気工事が必要ないため、手軽に導入しやすいのがメリットです。

・竿1本/電動

リモコンのボタンを押すだけで自動で竿が昇降するタイプ。電動だから、たくさん洗濯物をかけても楽々操作できます。

・竿2本/電動

電動式の竿が2本あるタイプ。一度に干せる量がぐんと増え、大家族や洗濯物が多い家庭に最適です。

画像引用:パナソニック株式会社 室内物干しユニット ホシ姫サマ

比較結果

ホスクリーンは、スポット型から固定式、昇降式まで、さまざまな商品バリエーションがあります。用途や設置場所、好みに合わせて柔軟に選べる点がメリット。ただし、昇降タイプの商品はすべて手動式で、電動式の商品はありません。

一方、ホシ姫サマは使用しない時はしまっておける「昇降機能に特化」した室内干しアイテム。固定で竿を取り付けるようなタイプの商品はラインナップされておらず、ホスクリーンに比べるとバリエーションは限られます。ただし、家族の人数や洗濯物の量に応じて、竿の本数(1本か2本)、手動式か電動式かが選べます。特に2本竿の電動タイプなら一度にたくさん干せるため、洗濯量が多い家庭や家事の時短を重視する人におすすめです。

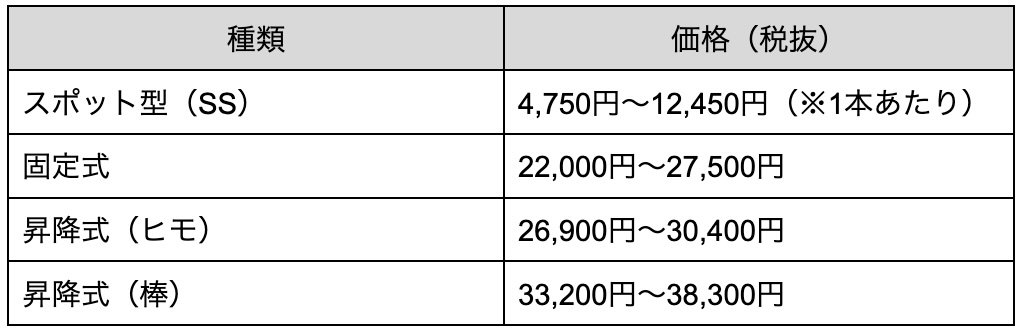

2.費用

性能はもちろんですが、やはり一番気になるのは費用ではないでしょうか。それぞれの費用を比較してみましょう。

※本体価格のみで、工事費用は含まれていません。

ホスクリーン

ホスクリーンはタイプによって価格が異なりますが、最も安価なものでは数千円から導入できます。ただしスポット型は1本あたりの価格のため、導入する場合は必ず2本必要になります。なお、同じタイプでも価格に差があるのは、高さや幅の違いによるものです。

ホシ姫サマ

ホシ姫サマは機能性に優れる分、価格は高めです。こちらもホスクリーン同様、同じタイプでも竿の長さによって価格に差があります。

比較結果

コストを抑えたいならホスクリーンが圧倒的に有利です。最安のスポット型なら1万円以下から導入でき、複数のお部屋に設置する場合も、導入もしやすい価格帯です。

ホシ姫サマは手動タイプでも約4万円から、電動タイプは10万円超と高額ですが、昇降の快適さを重視するなら投資する価値があります。

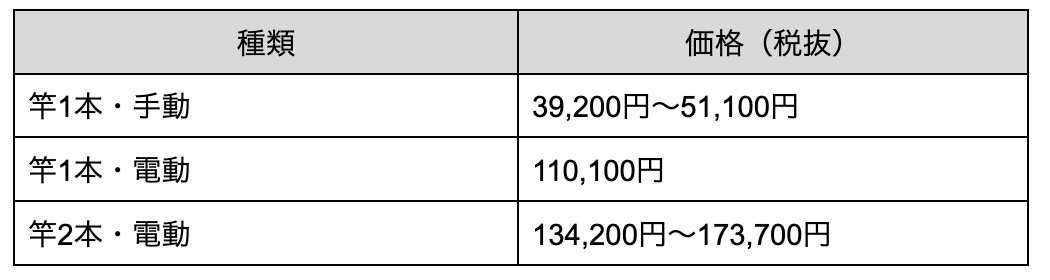

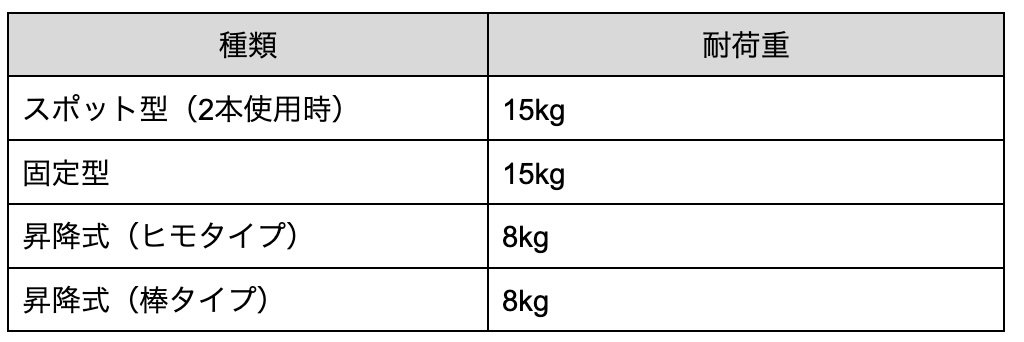

3.耐荷重

一度にどれだけの洗濯物が干せるかを比較する上で、耐荷重は必ず確認しておきたいポイント。特に家族の人数が多いご家庭や、厚手の衣類や寝具などの重い物を干す場合は、しっかりチェックしておきましょう。

ホスクリーン

ホスクリーンの耐荷重は、種類によって異なります。スポット型は、2本使用して物干し竿を渡して使うのが一般的なため、ここでは2本使用時の耐荷重を提示しています。

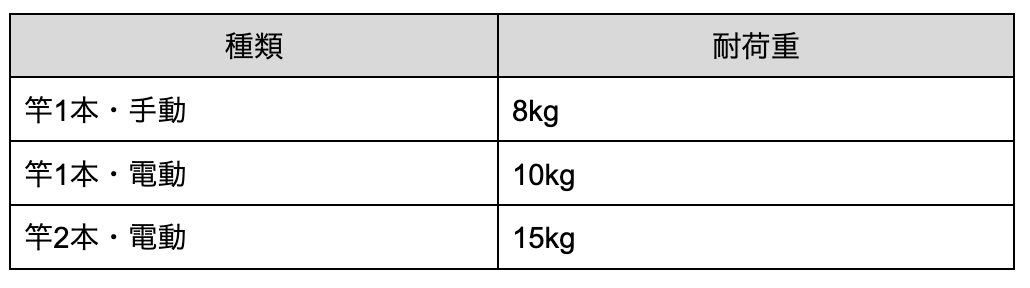

ホシ姫サマ

ホシ姫サマも種類によって耐荷重が異なります。

比較結果

どちらも家庭用として十分な強度があります。ホスクリーンは固定型・スポット型なら最大15kgと、一般的な4人家族の洗濯物を安心して干せる耐荷重です。

ホシ姫サマは2本竿電動タイプで同じく15kgまで対応でき、大量に干したい場合も安心。家族の人数や洗濯量に合わせて「固定型(ホスクリーン)」か「2本竿(ホシ姫サマ)」を選ぶと失敗しにくいでしょう。

4.操作性

毎日使うものだからこそ、どれだけ楽に使えるかがポイントです。ホスクリーンとホシ姫サマの操作性を比較してみました。

ホスクリーン

ホスクリーンは、基本的に自分の手で操作しますが、使いやすい工夫がされています。スポット型は、プッシュボタンを押しながらスライドさせるだけで、ポールの長さを最大3段階まで調整できるので、とても簡単。

昇降式は専用の棒やヒモを使って手動で竿を上下させます。ただし、昇降式(操作ヒモタイプ)は、洗濯物をかけたまま昇降できない点に注意しましょう。

ホシ姫サマ

ホシ姫サマは便利さをとことん追求しています。手動タイプはヒモを引いて操作しますが、ちょっとした手順を踏めば、高さを自由に調整できるのが魅力です。

そして、便利なのはなんといっても電動タイプ。重たい洗濯物も、リモコンのボタンを押すだけで、スルスルと自動で昇降してくれます。手間いらずで、洗濯物干しが快適になります。

比較結果

操作がシンプルで故障リスクが少ないのはホスクリーン。ヒモや棒を使うだけなので電源不要で、メンテナンスも手軽です。一方、便利さや快適さでは、ホシ姫サマに軍配が上がります。電動タイプならリモコンひとつで高さ調整ができ、重い洗濯物でも力を使わず干せます。

「単純さ」を優先するならホスクリーン、「力いらずの快適さ」を求めるならホシ姫サマがおすすめです。

5.デザイン性

機能はもちろんですが、部屋の雰囲気を左右するデザイン性も気になるもの。ホスクリーンとホシ姫サマ、使っていないときの見た目にも違いがあります。

ホスクリーン

ホスクリーンのスポット型は、使わないときのスッキリ感が魅力です。物干し竿をかけるポールを外せるため、洗濯物を干さないときは、天井に小さな穴だけが残る状態になります。スッキリとした見た目にはなりますが、外したポールをどこに保管するかを考えなければいけません。

固定型は、スタイリッシュなデザインではありますが、そもそも取り外しができないため、常に空間に物干しがある状態に。そのため、設置場所が限られます。昇降式(操作ヒモタイプ)の場合は、常にひもが垂れ下がった状態になります。

ホシ姫サマ

ホシ姫サマは、使わないときに竿を天井へ収納できるのがポイントです。物干し竿が視界に入らなくなるので、部屋全体が広くスッキリと感じられます。

気になるとしたら、手動式の場合は操作用のヒモが垂れ下がった状態で残ることです。

比較結果

ホスクリーンのスポット型は、ポールを外せば天井に丸いパーツだけが残り、ほぼ何もない状態に近づけられるのが強み。見た目のスッキリ感を優先する人には、固定式や昇降式よりもスポット型をおすすめします。

ホシ姫サマは使わないときは3タイプとも、竿ごと天井に収納できます。埋め込み型のため天井とフラットな状態になり、こちらも空間をすっきり保てます。特に、電動式なら、操作用のヒモもありません。

6.安全性

費用や使い勝手はもちろんですが、毎日使うものだからこそ、安全に使えるかどうかはよく確認しておきたいポイントです。万が一の事故を防ぐための、両者の安全機能を見ていきましょう。

ホスクリーン

ホスクリーンは、もしものときに守ってくれる、さりげない工夫が魅力です。

・荷重目安ガイド機能

(対象商品:スポット型、昇降式)

耐荷重をオーバーすると、ポール内部のリングが黄色から赤色に変化して、視覚的に洗濯物の掛け過ぎを知らせてくれます。これにより、ケガや製品の破損を防げます。

・スプリング機能

【対象商品】スポット型

ポール上部に内蔵されたスプリングが、急な重さがかかった場合も、天井に直接負担をかけないように守ってくれます。

ホシ姫サマ

ホシ姫サマにも安心感を追求した機能が備わっています。

・障害物検知機能

(対象商品:電動タイプ)

昇降中に障害物を検知すると、自動で停止する機能があります。

・質量オーバー自動停止機能

(対象商品:手動・電動タイプ)

もし規定の重さを超えてしまった場合、自動で昇降を停止します。手動タイプも、質量オーバーだと竿が上がらないので安心です。無理な動作を止めることで、故障や落下事故を防いでくれます。

比較結果

ホスクリーンは「視覚的に知らせる」安全機能が特徴。耐荷重オーバー時に色が変わる荷重目安ガイドがあり、干し過ぎを防ぎやすくなります。

ホシ姫サマは「自動で止める」機能を重視。障害物検知や質量オーバー自動停止など、動作そのものを制御して事故を防ぎます。

自動でリスクを回避したい人はホシ姫サマ、目で確認して調整したい人はホスクリーンが安心です。

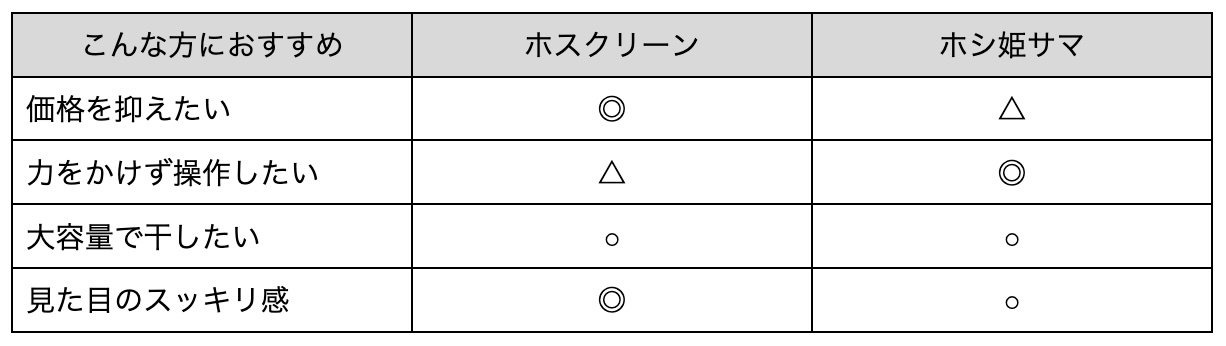

7.結論

ホスクリーンとホシ姫サマのどちらを選ぶかは、何を求めるかによって決まります。

もし、「手軽さとシンプルさ」を求めるなら、ホスクリーンがぴったりです。

必要なときにだけポールを出すスタイルは、手軽に室内干しユニットを導入したい方にぴったり。費用も比較的手頃です。昇降式も手動なので、家具に近い感覚で付き合えるでしょう。

一方、「快適さと安心感」を優先したいなら、ホシ姫サマがおすすめです。

電動タイプのボタン一つで完結する操作性は、毎日の洗濯物干しの負担を減らしてくれます。また、質量オーバー時の自動停止機能や障害物検知機能など、安心への配慮も徹底されています。初期費用はかかりますが、その分の快適さと安心感は、日々の暮らしにゆとりをもたらしてくれるはずです。

室内物干しに関するQ&A

室内物干しは、一度設置すると長く使うもの。だからこそ、後悔のないよう、事前に疑問点をしっかり解消しておきましょう。ここでは、ホスクリーンやホシ姫サマを検討中の方が抱きやすい質問にお答えします。

DIYでも取り付けられる?

A. DIYでの取り付けはおすすめしません。

室内物干しは、たくさんの洗濯物をぶら下げるため、その重さに耐えられるよう、天井の下地にしっかりと固定する必要があります。下地の場所を間違えてしまうと、最悪の場合、物干し竿ごと天井が落下してしまう危険があります。

また、和室は天井の構造の違いから下地の位置が分かりにくく、専門家でなければ判断が難しい場合もあります。安全に、そして安心して使うためにも、プロに依頼したほうがよいでしょう。

マンションや賃貸物件でも取り付けできる?

A. 天井にしっかりとした下地があれば、取り付けは可能です。

ただし、賃貸物件の場合は、必ず事前に大家さんや管理会社に相談しましょう。許可なく工事を行うと、退去時に原状回復費用を請求される可能性があります。

設置後に後悔しないためには?

A.本当にその場所に設置していいかをよく考えましょう。

例えば、日当たりの良いリビングは洗濯物が乾きやすい場所ですが、「いつも洗濯物がぶら下がっていて、お客さんを呼ぶのが恥ずかしい」と後悔する声も聞かれます。

また、ホスクリーンのように「使わないときは外せる」タイプでも、実際は手間がかかるためほとんど外さないというケースも少なくありません。日々の生活を想像し、「そこに物干しや物干しのパーツがあっても気にならないか」を想像して、設置場所を決めるようにしましょう。

知っておきたい部屋干しのポイント

部屋干しをするとき、気になるのが生乾きのニオイ。ほんの少しの工夫で、この嫌なニオイを防ぎ、洗濯物をカラッと気持ちよく乾かせます。

洗濯物を洗濯機に入れっぱなしにしない

洗濯が終わったら、すぐに干すようにしましょう。濡れた洗濯物を洗濯機の中に入れっぱなしにすると、雑菌が繁殖しやすくなり、あの独特の嫌なニオイの原因になってしまいます。洗濯機から取り出すまでのわずかな時間でも、菌はどんどん増えてしまうので、「洗濯が終わったら、すぐに干す」を習慣にするのが一番のポイントです。

洗濯物の間隔を空けて干す

洗濯物同士をくっつけて干すと、風が通る隙間がなくなり、乾きが悪くなります。少しでも早くカラッと乾かすためには、洗濯物の間にこぶし一つ分のスペースを空けることを意識してみましょう。特に厚手のものは、できるだけ広げて風が当たる面積を増やすのがポイントです。

風の通り道を考えて干す

ただ洗濯物を干すのではなく、風の通り道を意識するだけで乾き方が格段に変わります。窓を開けて、外から入ってきた風が洗濯物全体を通り抜け、窓から出ていくようなルートを確保しましょう。もし窓が一つしかない場合は、サーキュレーターを窓の外に向けて風を送り出すように設置すると、よりスムーズに空気を入れ替えられます。

サーキュレーターや除湿機を活用する

「部屋干し=扇風機」と思われがちですが、実はサーキュレーターがおすすめです。扇風機が「人に風を当てる」ことを目的としているのに対し、サーキュレーターは「部屋全体の空気を循環させる」ことに特化しています。

また、天気が悪い日や急いで乾かしたいときは、除湿機も大活躍。部屋の湿度を下げることに特化しているので、サーキュレーターと併用すると、洗濯物の乾きがぐっと早くなります。

換気を十分に行う

部屋干し中は、洗濯物から水分がどんどん蒸発します。換気が足りないと、部屋の中がジメジメして洗濯物が乾きにくくなるだけでなく、嫌な生乾き臭の原因にもなります。定期的に窓を開けて空気を入れ替えたり、換気扇を回したりして、部屋の湿度を逃がしましょう。湿度が高いままだと、壁紙や窓枠にカビが生えやすくなります。

部屋干し専用洗剤を使う

部屋干し用の洗剤を使うのもおすすめ。生乾き臭の原因となる菌の繁殖を抑える成分や、抗菌効果が強化されています。いつもの洗剤を部屋干し専用に変えてみるだけでも、ニオイの悩みをかなり減らせるはずです。

室内物干しを取り付けるなら旭ハウジングへお任せ!

室内物干しと一口に言っても、メーカーや種類によって特徴はさまざま。何を重視するかによって、あなたに合う商品は変わってきます。「費用を抑えたい」「シンプルな機能で十分」とお考えなら、ホスクリーンがおすすめです。「快適さや安全性を追求したい」場合は、ホシ姫サマを選ぶとよいでしょう。

この記事を読んで「室内物干しをつけようかな」とお考えでしたら、ぜひ一度、私たち旭ハウジングにご相談ください。どの商品がご自宅に合うか、どこに設置すれば一番使いやすいか、お客様と一緒に考え、最善のプランをご提案させていただきます。

▼資料請求やお問合せはこちら▼

https://www.asahi-h.co.jp/contact