スタッフブログ

畳の種類と素材の違いを分かりやすく解説!和室以外の活用方法も

小さな子どもがいるご家庭の場合、リビング横にちょっとした畳スペースがあるだけで、遊び場やお昼寝の場所として使えるので重宝します。とはいえ、リフォームでいざ畳を取り入れようとすると「種類がいろいろあってよく分からない…」と迷ってしまう方も多いはず。

この記事では、そんな疑問を解決するために畳の基礎知識から種類、お手入れ方法まで、畳選びに役立つ情報をまとめました。

畳の基礎知識

一口に畳といっても、サイズや素材、仕上げの方法などによってさまざまな種類があります。ここではまず、畳の基本を押さえながら、それぞれを詳しく紹介していきます。

畳のサイズ

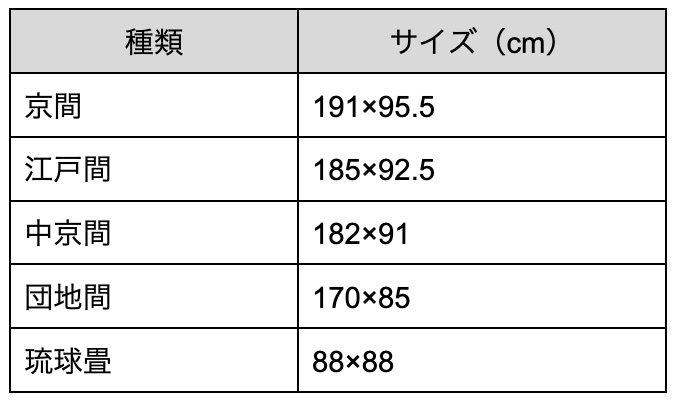

伝統的な和室で使われる長方形の畳には、京間(きょうま)、江戸間(えどま)、中京間(ちゅうきょうま)、団地間(だんちま)という大きさの異なる4種類の畳があります。和室はそれぞれの畳のサイズに合わせて作られているため、畳を交換する際は同じ種類のものを手配しなければなりません。

最近のモダンな和室でよく見かける正方形の縁なし畳は、琉球畳と呼ばれています。琉球畳は、本来、七島イ(しちとうい)という特別なイ草を使った、縁のない正方形の畳を指しますが、最近では素材にかかわらず、正方形の縁なし畳全般を「琉球畳」と呼ぶのが一般的になっています。

畳の仕上げ

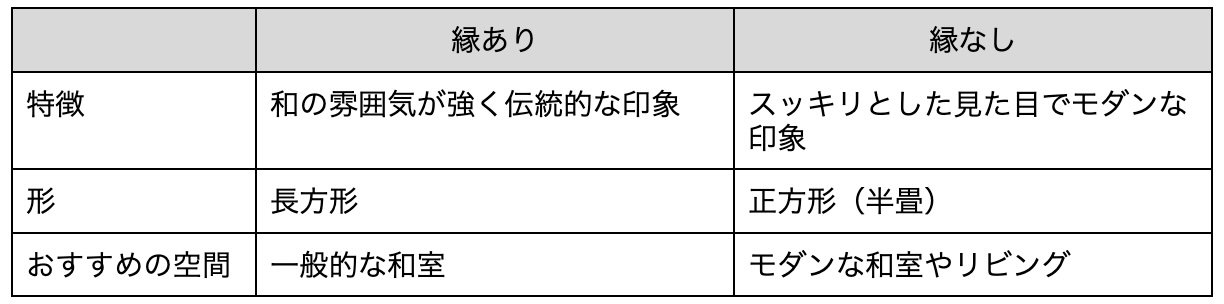

畳は「縁あり」と「縁なし」の2種類の仕上げ方法があります。縁ありとは、昔ながらの和室で一般的な、畳の長辺に布の縁が付いている畳です。縁なしとは、布の縁がない畳のことで、琉球畳のような正方形(半畳)タイプの畳でよく見られます。

縁のありなしで雰囲気が変わるため、どんな空間に置きたいのかを考えて選びましょう。

敷き込み・置き敷き

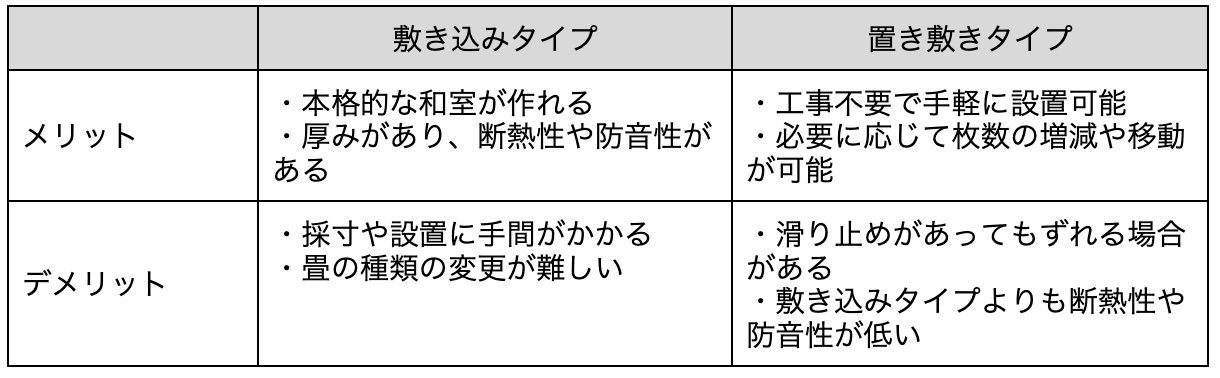

畳の設置方法には、大きく分けて「敷き込みタイプ」と「置き敷きタイプ」の2種類があります。

昔ながらの敷き込みタイプは、部屋全体に畳をはめ込む方式で、厚みは55mm〜60mm程度が一般的です。一方、置き敷きタイプは、フローリングの上に置くだけの簡易的な畳で、「ユニット畳」とも呼ばれます。厚みは15mm〜30mm程度と薄いものが主流で、移動も楽々。気軽に和の空間を作れます。

畳表の主な種類

畳表(畳の表面部分)は、使われている素材によって、見た目も機能も変わります。それぞれの特徴を知れば、部屋の用途や好みに合ったものを選びやすくなります。

イ草

イ草は、昔ながらの畳に欠かせない素材です。イ草特有の爽やかな香りにはリラックス効果があり、和室全体を心地よい空間にしてくれます。

自然素材であるイ草の畳には調湿効果もあり、高温多湿な日本の気候にぴったり。また、適度な弾力性があるため、直接座ったり寝転んだりしても体が痛くなりにくいのもメリットです。

ただし、日焼けや摩擦に弱く、数年でメンテナンスが必要になります。天然素材なので、お手入れを怠るとカビやダニが発生することもあります。

七島イ

七島イは、かつて沖縄や鹿児島で栽培されていましたが、今では大分県のごく一部でしか生産されていない、貴重なイ草です。

七島イの魅力は、その強さ。一般的なイ草と比べて5~6倍も丈夫で、うっかり物を落としても傷がつきにくく、焦げ跡もつきにくいのが特徴です。さらに、使い込むほどにクリーム色からツヤのある美しい飴色へと変わっていくので、その風合いの変化も楽しめます。

しかし、とても希少であることに加え、作るのに手間がかかるため、どうしても値段は高くなってしまいます。天然素材なので、こまめにお手入れをして、ダニやカビが発生しないように気を付ける必要があります。

和紙

和紙畳は、和紙をこより状にして樹脂でコーティングし、織り上げた新しい素材の畳表です。和紙は自由に染色できるので、鮮やかなピンクや黒といった、天然の畳では出せない色も選べます。和から洋まで、お部屋の雰囲気に合わせて自由にコーディネートを楽しめるでしょう。

また、耐久性はイ草のおよそ3倍。水に強くお手入れも簡単なうえ、カビやダニが発生しにくく、日焼けもしにくいので、美しい状態を長く保てます。

ただし、表面を樹脂でコーティングしているため、イ草の柔らかい感触に比べると、少し硬く感じるかもしれません。

樹脂

樹脂畳は、ポリプロピレンなどの合成樹脂を加工して作られた畳です。水や汚れにとても強く、飲み物をこぼしてもサッと拭き取れる手軽さが人気を集めています。摩擦による傷みや日焼けによる色褪せもほとんどないので、小さなお子さんやペットがいるご家庭にぴったり。カビやダニの発生も抑えられるため、アレルギーが心配な方にも安心です。

和紙畳と同じく、天然素材では出せない豊富なカラーバリエーションやデザインがあるため、インテリアに合わせて自由に選べるのがメリット。

ただし、弾力性はあまりなく、イ草の畳よりも高価になる傾向があります。

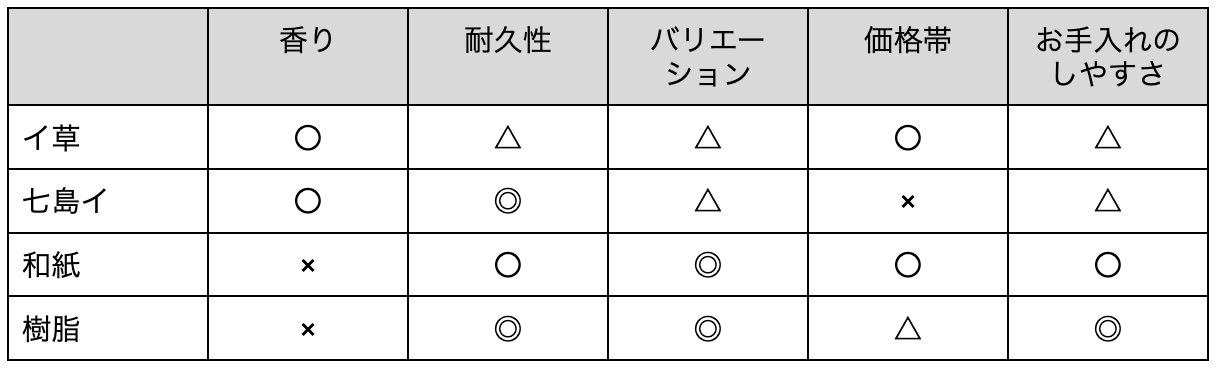

それぞれの特徴を表にまとめました。

畳床の種類

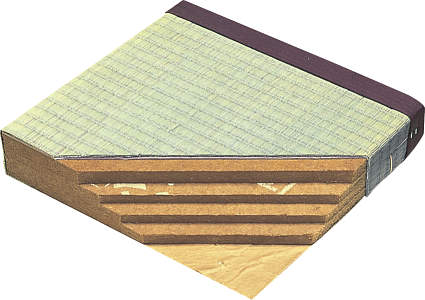

畳床(たたみどこ)とは、畳の芯材となる部分のこと。普段は見えない部分ですが、この畳床が、畳のクッション性や断熱性、防音性といった機能を担っています。

藁床

藁床(わらどこ)とは、乾燥させた稲わらを圧縮して作られる、昔ながらの畳床です。この伝統的な製法が生み出すのが、畳特有の心地よいクッション性。自然な藁の香りも楽しめます。

調湿性能を備えているため、日本の気候に適していますが、現代の高気密住宅ではかえって湿気がこもりやすく、ダニやカビが発生しやすくなるのがデメリットです。さらに、1枚30kg以上と重く、手入れが大変な面もあります。

藁サンド床

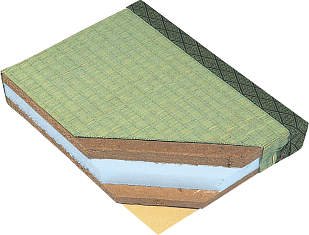

藁サンド床とは、ポリスチレンフォーム(断熱材)を稲わらで挟んだ畳床で、「スタイロ床」とも呼ばれています。

昔ながらの稲わら床の自然な踏み心地と、現代の住宅に必要な高い断熱性のいいとこ取りをしたのがこのタイプです。稲わらの使用が少ないため、ダニの発生リスクを抑えられます。しかし、完全にダニがいなくなるわけではないので、こまめなお手入れは欠かせません。

建材床

建材床とは、ポリスチレンフォームやインシュレーションボード(木材を圧縮してできたボード)などの建材を用いた、新しいタイプの畳床です。品質が均一で安定しているため、今では一番よく使われています。

・Ⅰ型

インシュレーションボードを何枚も重ねて作られています。耐久性に優れていますが、少し高価で重たいのが気になるところです。

・Ⅱ型

インシュレーションボードとポリスチレンフォームを重ねたタイプ。藁床よりもリーズナブルで軽量ですが、寿命が短いといわれています。

・Ⅲ型

ポリスチレンフォームをインシュレーションボードで挟んだサンドイッチ構造になっています。軽くて品質も安定していますが、Ⅱ型と同じく長くは使えません。

画像引用:大建工業株式会社「ダイケン畳 健やかくん」特長写真

畳を取り入れたおしゃれなコーディネート例

畳は伝統的な和室だけでなく、現代の住宅のインテリアにもよくなじみます。ここでは、畳を使ったおしゃれなコーディネート例をご紹介します。

和風

目透かし天井や床の間、障子といった伝統的な和の空間に、あえて長方形の縁なし畳を合わせることで、モダンな雰囲気を醸し出しています。縁がないことですっきりとしたラインが際立ち、和室に広々とした印象を与えているところもポイントです。

和モダン

琉球畳を市松模様に敷き詰め、ネイビーの天井クロスを合わせ、落ち着いた雰囲気を演出しています。そこに建具として障子を取り入れることで、和の趣も感じられる和室に。まさに和モダンのお手本のような空間です。

モダン

薄いピンクとグレーの畳を市松模様に敷き詰めた空間です。畳でほんのり和の雰囲気を残しながらも、あえて畳らしくない色を選ぶことで、洋風の建具やクロスともしっくり馴染む、和と洋が柔らかく調和する空間になりました。

小上がり

リビング横に小上がりの和室を設けるのは、今や定番です。木目天井や障子風の窓、山吹色のクロスといった和の要素に、あえて縁のない琉球畳を市松模様に敷き詰めて、伝統的な和の趣をそのまま残しながら、洗練されたモダンな空間を作り出しました。

畳を手軽に取り入れるなら「畳が丘」がおすすめ!

「和室を作りたいけれど、大掛かりな工事は難しい…」そんなときにおすすめなのが、パナソニックの畳コーナー収納「畳が丘」です。畳が丘は、リビングの一角に置くだけで、あっという間にくつろぎの小上がりスペースを作れるユニット畳。工事が不要なので、マンションや賃貸住宅でも気軽に導入できます。

畳の下がまるごと大容量の収納スペースになっている点にも注目。散らかりがちなものや季節ものをすっきりと片付けられます。畳の色は3種類から選べるため、どんなお部屋の雰囲気にもしっくりなじみます。

畳のお手入れ方法とメンテナンスのタイミング

畳はきちんとお手入れすれば、長く愛用できます。素材ごとのお手入れ方法や、メンテナンスのタイミングを知って、畳のある暮らしを楽しみましょう。

素材別お手入れ方法

【イ草・七島イ】

・普段のお手入れ

畳の目に沿って、乾いたぞうきんや掃除機でホコリを丁寧に取り除きましょう。掃除機を頻繁にかけると畳が傷つきやすくなるので、かけすぎには注意が必要です。ロボット掃除機も同じ理由から、なるべく避けたほうがよいでしょう。

・湿気対策

カビやダニを防ぐポイントは、畳に湿気を溜めないこと。天気の良い日には窓を開けて風を通したり、エアコンのドライ機能や除湿器、サーキュレーターを活用して部屋の湿度を下げましょう。

・カビが生えてしまったら

もしカビが生えてしまったら、晴れて乾燥した日に、消毒用アルコールを含ませた布でカビを拭き取ります。その後、掃除機をかけて残ったカビを吸い取りましょう。それでも取り切れない場合は、ブラシで優しくかき出してください。

【和紙】

・普段のお手入れ

普段は、乾拭きや掃除機でサッとホコリを取り除きましょう。月に一度、固く絞ったぞうきんで全体を優しく拭いてあげると、きれいな状態を保てます。ただし、ゴシゴシこすりすぎると表面が白っぽくなることがあるので、優しく拭くようにしてください。

・汚れを拭き取る場合

液体をこぼしてしまっても、慌てずにすぐに乾いた布で水分を吸い取れば大丈夫です。油分を含む汚れの場合は、水で薄めた中性洗剤をぞうきんに含ませ、固く絞ってからトントンと軽く叩くように拭き取りましょう。その後、洗剤の成分が残らないようにしっかりと拭き取ります。

【樹脂】

・普段のお手入れ

普段は畳の目に沿って掃除機をかけ、ホコリを取り除きましょう。汚れが気になるときは、固く絞ったぞうきんでサッと水拭きし、水分が残らないように乾拭きをすればOKです。

・汚れを拭き取る場合

お茶や調味料など液体をこぼした場合、すぐに乾いた雑巾などで拭き取ります。汚れが残る場合は、固く絞った雑巾で拭き取りましょう。時間が経つと汚れが残る場合があるので、早めの対処が大切です。

畳をメンテナンスするタイミング

畳は定期的にメンテナンスすることで、長く使い続けられます。

1.裏返し(目安:新調後4~5年経過)

畳表の日焼けが気になってきたときに、最初に行うメンテナンスです。畳表を剥がし、裏のきれいな面を表に出します。畳縁も新しいものに交換します。

2.表替え(目安:裏返し後4~7年経過)

再び畳表が傷んできたら、畳の芯材(畳床)はそのままに、畳表と畳縁だけを新しいものに交換します。新しくするよりも費用を抑えながら、畳をきれいにできます。

3.新調(目安:表替え後10~15年経過)

畳床がフワフワしたり、歩くと沈むような感触になってきたりすると、畳が寿命を迎えた証拠。この場合は、畳全体を新しいものに交換しましょう。

リフォームするなら知っておきたい!畳に関するQ&A

畳のある暮らしに憧れるけれど、リフォームとなるとさまざまな疑問が浮かぶかもしれません。ここでは、畳に関するよくある質問にお答えします。

床暖房にも対応できる?

床暖房に対応した畳であれば問題なく使えます。事前に、床暖房対応タイプを希望していることを、リフォーム会社に伝えておくと安心です。

天日干しって必要?

どの素材も、天日干しは不要です。イグサは天日干しすると日焼けするため、陰干しが推奨されています。和紙や樹脂の畳はそもそもカビやダニが発生しにくいため、天気のよい日に換気する程度で構いません。

畳にカーペットを敷いてもいい?

畳の上にカーペットを敷くと、湿気がこもりやすくなり、カビやダニが繁殖する原因になるため注意しましょう。もし敷く場合は、こまめに掃除をしたり、畳やカーペットを上げて換気をするなど、工夫が必要になります。抗菌・防ダニ加工が施されたカーペットを選ぶのもおすすめです。

快適な畳の空間を作るなら旭ハウジングへお任せ

畳のある空間は、心安らぐ時間や、家族との温かい団らんなど、さまざまな心地よさを生み出してくれます。どんな暮らしをしたいか、どんな雰囲気にしたいか、理想のイメージを具体的にすれば、畳の良さを暮らしの中で最大限に活かせるでしょう。

もし、リフォームで畳のある空間を作りたいとお考えなら、私たち旭ハウジングにぜひご相談ください。お客様がそこでどんな風に過ごしたいのかをお伺いし、さまざまな畳の中からご希望の和の空間にぴったりの畳をご提案します。

▼資料請求やお問合せはこちら▼

https://www.asahi-h.co.jp/contact